操作スイッチから拡がるコミュニケーションの世界

畠山卓朗

星城大学 リハビリテーション学部pdfのダウンロード→ココ をクリック

1.はじめに

筋萎縮性側索硬化症や進行性筋ジストロフィーなど神経筋疾患がある患者さん,あるいは高位頚髄損傷による四肢まひがある人など重度障がいを抱える人々において,コミュニケーション手段をいかに確保するかは,本人・家族,そしてそれらを取り巻く人々にとって重要な課題である.近年,電子工学を応用したさまざまな機器が市販されるようになり,それらの人々のコミュニケーション環境に変化が生じている.ここではシンプルなテクノロジーからハイテクノロジーまでを応用した支援技術をいくつか紹介するとともに,コミュニケーションとは何かをあらためて考え,さらに今後どう取り組むかについて触れる.

2.コミュニケーションをどう捉えるか

コミュニケーションは,「人と人との意志の伝達」という意味で使われることが一般的であるが,筆者はこれをもう少し広い意味としてとらえ,「人と人」,「人と生活環境」,「人と社会や自然」などをも含めた「相互作用」として捉えている.

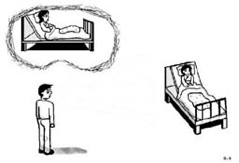

認知心理学を専門とする佐伯胖(ゆたか)氏は,人間にとってのメディアとは何か」を説明する中で,われわれを取り巻く環境を「I世界」,「YOU世界」,「THEY世界」の3つであらわした1).筆者はこれを,障がいがある人を取り巻く環境に置き換えて図にあらわした(図1).「I世界」とは一人称の世界であり,自己に没頭することができる環境である.「YOU世界」とは二人称の世界であり,家族とふれ合う,好きなテレビ番組や音楽さらにパソコンでゲームを楽しむなど,心をリラックスさせながら関わることのできる環境を意味する.「THEY世界」とは三人称の世界であり,友人と電話で会話したり,パソコン通信を介して見ず知らずの人と知り合いになったり,これはまさに社会や自然そのものである.以下で述べるコミュニケーション支援のための補助具・機器とは,I世界にある重度の障がいがある人が,他の2つの世界との間で交わされるコミュニケーションを円滑に行うことを支援するための橋渡し(インタフェース)を意味する.

図1 広義のコミュニケーション

(イラスト:粟野あゆみ)

3.橋渡しとしての補助具・機器

3.1 文字盤

何らかの原因により発声が困難な人が,自分の意志を伝えるための基本的な補助具として文字盤がある.文字盤の文字を直接指で指し示して介助者(以下,読み手)がそれを読み取る.また本人による指差しが困難な場合は,読み手が文字盤の行や列を一定の時間間隔で,指などで指し示していき,本人からの合図(例えば,まばたきなど)で目的の文字を見つけるなどがある.また,このほかにアイコンタクトと呼ばれる方法がある.透明板の中央にあけられた穴をとおして,読み手は本人の視線を読み取る(図2).透明板の表面には,本人が日常頻繁に意志表示する言葉を文字や絵で表現したものを貼り付ける.読み手からの問いかけにたいして本人がそれを目で捉え,読み手が視線の動きから本人の意思を読み取るというものである.とくに,即応性が要求されるような場面で必要となるコミュニケーション手段である.

図2 透明文字盤を用いたアイコンタクト

3.2 操作スイッチ

近年,電子工学を応用した障がいがある人を対象としたコミュニケーション機器が市販されている.これらの機器を利用するためには,個々の障がいの内容や状態に適合した操作スイッチの選択が課題となる.とくに,神経難病の疾患がある場合,操作スイッチを働かせることのできる身体部位は非常に限られることがある.身体部位のわずかではあるが随意的かつ再現性のある動きを見いだすことがまずは必要である.例えば,手や足の指のわずかな動き,額や眉毛の動きなども見逃さない.図3に操作スイッチの一例を示す.ここでしばしば誤解されやすいのは,「たとえ指先がわずかに動いたとしても,一般的な電気製品のスイッチは押せないではないか」という考えである.これにたいしては,むしろ一般的なスイッチを思い浮かべるのではなく,その身体状況にあわせたスイッチを用意するということが基本的な考え方である.近年では,海外製品だけでなく,国内メーカの様々な操作スイッチが入手することができるようになった.様々ある操作スイッチの中から対象者に最適な操作スイッチを実際に試しながら選択する.

図3 操作スイッチの一例

3.3 電子技術を用いた支援機器

市販のパソコン上で専用ソフトを実行させることで

コミュニケーション・エイドとして利用することができる.パソコンの画面上には文字盤が表示される(図4).操作スイッチから信号が入力されると,任意に設定した時間間隔でカーソルが移動し,行と列の組み合わせで目的の文字を選択することができる.そのほか,障がいの状況にあわせて,ジョイスティック・レバーなども利用することができる.おもな用途としては,日記や手紙を書くなどに用いられるが,感情表現やちょっとした依頼事などを伝えるのに用いられることもある.コミュニケーション・エイドにはここで紹介したパソコンを用いたものの他に,専用機として開発されたものなど様々ある.

図4 コミュニケーション・エイド画面表示(一例)(Hearty Ladder,吉村隆樹氏提供)

3.4 環境制御装置

身の回りの電気製品を自らの意志で自由に操作するための装置である(図5).おもな接続機器としては,呼び鈴,テレビ(電源の入切,音量調整,チャンネル選択),コミュニケーション・エイド操作,電話機,照明器具などである.電動ベッドなどの操作も可能であるが,身体に直接的に作用することから,安全かどうかの十分な検討が必要である.

図5 環境制御装置の構成 2)

3.5 障がいがある人に配慮された電話機

障がいがある人の利用に配慮するための様々な工夫を盛り込んだ電話機がある.指先が震えてしまい通常の電話機のボタン操作が困難な人でも操作しやすいように,一つ一つのボタンスイッチが電話機表面から窪んだ位置に設置してある.また足指での操作も可能なように,ボタンスイッチの大きさ,ボタン間の距離が通常より大きめにしてある.また,外部操作スイッチを接続することで,1個のスイッチを操作するだけで,かかってきた電話に出ることはもちろん,好きなところへ電話をかけることができる(図6).電話機本体にはスピーカーホン機能を内蔵しているため,送受話器を手にもたずに会話することができる.

図6 障がいのある人に配慮した電話機利用場面 3)

NTTふれあいS

4.コミュニケーション支援の実際

4.1 Aさんの場合

浴室での転倒事故により頚髄損傷による四肢マヒの後遺症がある60歳代前半のAさんに,息で操作することができる操作スイッチを供給した(図7).口元のチューブに軽く息を吹き込むことでテレビの電源のオンオフができる.また,チューブを口にくわえ軽く吸うことでテレビのチャンネル選局ができる.シンプルな機器ではあるが,実際に適用するまでには,紆余曲折があった.Aさんは受傷後,病院での治療と帰宅のための訓練を受けて退院したものの,数年間何もしないままベッド上で天井を見て生活をされていた.この状況を改善したいという保健師の要請に基づき在宅訪問を行った.しかし,Aさんから発せられた言葉は「何も困ってはいない.サービスは要らない」であった.その後も根気よく訪問を重ね,働きかけを繰り返す中で,テレビの野球観戦が楽しみであることがわかった.今回が訪問の最終回という日に保健師から再度ニーズの確認をしたが「とくにない」という反応であったがねばり強く聞き出したところ「テレビのチャンネルを替えること」があった.それにたいして保健師の「奥さんを呼んで替えてもらったらいいじゃない」の言葉に対して本人からは「こんな身体になってしまい妻に申し訳ない」の一言が返された.数日後に届けたのが前述の操作スイッチである.テレビを操作しながら本人の表情が少し緩んだことを筆者は見逃さなかった.「サービスは一切要らない」と私たちの訪問すら拒否されていたAさんであったが,このときをきっかけとして私たちを受け入れてくださった.「自分ひとりでできること」が塞ぎ込んでいた人の気持ちを開かせさらに前進させてくれることを感じた瞬間であった.1週間後にAさんの奥さんを通して「このようなこと(テレビ操作)ができるのであれば,電話がかかってきたときに,せめて受け取ることはできないものか」との問い合わせがあった.Aさん自身が歩み始められたのを確信した.

図7 呼気・吸気によるテレビ操作

4.2 B君の場合

小学校2年生になるウェルドニヒホフマン症のB君にたいしてわずか数ミリの指先の動きで動作する光センサーを利用した操作スイッチを製作した.彼は生後5ヶ月から人工呼吸器を使用しているが,この操作スイッチと市販のコミュニケーション・エイドを使用して自分の意志を表現できるようになった.しかし,筆者にとっての大きな疑問があった.『なぜ,生まれつき「ことば」を持たない彼が,このような文章を作ることができるのか?』という疑問である.これには、一年前からの秘密があった.B君は養護学校の教諭による訪問教育を受けており,その教諭とB君が一緒になって考案した「ぼくのサイン」(図8)というコミュニケーション手段で意志を伝える練習をしてきたのである.器用に動く眼球と右手親指の動きの回数との組み合わせで文字を特定し、自分の意志を伝える.読み手側は彼のサインをすばやく読みとり,ホワイトボードに書き記していく.これには,筆者はたいへん感銘を受けた.B君はコミュニケーション・エイドを使う方法とこのもう一つの方法「ぼくのサイン」をうまく使い分けながら表現の幅をひろげている.

図8 ぼくのサイン(村田春江氏提供)

4.3 Cさんの場合

60歳代後半のALS患者さんであるCさんの朝の生活の一場面を紹介する.Cさんが自分の意志で動かせる身体部位は右手の親指の数ミリ程度である.自発的な呼吸が困難なため,気管切開をし,人工呼吸器を装着している.Cさんの日常生活は毎朝6時に目を覚ますことから始まる.Cさんの奥さんは,連日深夜にまでおよぶ介護疲れから,まだこの時刻には目を覚ましてはいない.Cさんは環境制御装置を用い,指先に取り付けたスイッチを数回操作しテレビの電源を入れ,チャンネルを選択し,朝のニュース番組を30分間ほど見る.その後,テレビをいったん消し,コミュニケーション・エイドの電源を入れ,文章を作成する.Cさんは,発病から現在に至るまでの状況を詳細に記録している.1時間ほど文書作成作業をした後,文書を保存し,コミュニケーション・エイドの電源を切る.再び,テレビの電源を入れ,好みのチャンネルを選択し,朝の番組を楽しむ.ちょうどその頃,Cさんの奥さんが「おはよう」と笑顔を見せる.時刻はおよそ7時30分である.

ここでは生活そのものが営まれていることがわかる.誰が決めるのでもなく,Cさん自身による自身のための生活である.その後のCさんであるが,ついに一冊の闘病記を完成させた.病状がさらに進行し,額にスイッチを貼り付け眉毛を動かすことでスイッチを操作されることになったが,Cさんはそれまでの生活の流れを変えようとはされなかった.5.支援における落とし穴

5.1 先読み

読者は,50音表の文字盤(コミュニケーション・ボード)を発話が困難な方との間で使われた経験がおありであろうか.

障がいのある話し手と支援する側である読み手がいるとする.つぎのような会話の場面に出会うことがある.

読み手:「好きな果物を教えてください」

話し手:文字盤の“な”を指さす

読み手:「ひょっとして,夏みかん?」

話し手: ゆっくりと頷く

読み手:「じゃ,嫌いな果物は?」

話し手:文字盤の“か”を指さす

読み手:「あっ,わかった.それは柿でしょう」

話し手:「...」

このようにして会話は続く.

一見,コミュニケーションがうまく成立しているように見えるが,聞き手がコミュニケーションの主導権を一方的に握っており,会話が双方向性であるとは言い難い.まるでクイズをしているような会話がここにはある.例えば,話し手に「昔は好きだったけど,最近は嫌いになった」という思いがあったとしても,永遠に伝えられることはない.筆者はここで起きている事態を「先読み問題」と名付けている.読み手が「先読み」するという心理は,善意の気持ちからである.「文字盤を1文字ずつ指さすのはとてもたいへんそうだから少しでも楽に会話させてあげよう」というやさしい気持ちなのである.しかし.「先読み」は時として会話における混乱のもとになることがある.また,文字盤を利用しているある青年からは「先読みは唯一の自己表現の場を奪ってしまう」という切実な問題提起を投げかけられたことがある.問題は支援される側の中にあるだけではなく,支援する側にもあることに気付く必要がある.

5.2 出会いをサポート

在宅生活を送るDさんは,訪問スタッフの間では「スタッフ泣かせのDさん」というレッテルが貼られていた(人にレッテルを貼ることほど失礼なことはない).Dさんは気管切開をしていて発話が困難であり,書字もできないため,目や唇の動きを家族に読み取ってもらって意思の伝達を行っていた.

サービスに対する要求内容が一貫せず,本人が望んだようにサービスされたにもかかわらず,なかなか満足してくださらない.例えば,電動車いすの処方において,アームレスト(ひじかけ)の高さがぴったりと合ってない,背もたれのシートの張り具合がどうも良くない,座面の角度が合っていない,フットプレート(足載せ板)の大きさが小さすぎる,シートの色が気に入らないなど,不満な点を数え上げだしたらきりがない.

たまたま1個の操作スイッチだけで文章を書くことができるコミュニケーション・エイドの試作装置が出来上がった.Dさんにはそれを用いて現在感じている要望事項(不満な点)を書き出してもらおうということになった.この方針に対して支援スタッフの中からは「不平不満を煽り立て,収拾がつかない状態になりかねない」という懸念の声が上げられた.

一週間後,私たちが訪問すると,コミュニケーション・エイドのプリンターから打ち出された紙に文字が並んでいた.

最初に私たちの目に飛び込んできたのは「一刻も早く改善してほしいこと」として,いくつかの項目がリストアップされていた.その数行下には,「しばらく様子をみたいこと」がリストアップされていた.さらに,その数行下には「今のままの状態でよいこと」がリストアップされていた.そして,その下に書かれていたメッセージにスタッフは目を見張ることとなった.「いつもお世話になり,心から感謝しています」と.「スタッフ泣かせのDさん」から,まさかそのような感謝のメッセージが発せられるとは誰一人として想像しておらず,強く胸を打たれた.また,「スタッフ泣かせのDさん」というレッテルを貼ってしまったことをスタッフ全員が深く恥じた.

私たちは考えごとを整理する時,しばしば,紙と鉛筆を用いて頭の中にあることを書き出しながら整理する.すなわち「思考の外部化」である.自分の考えや思いを客観化,つまり,編集加工が可能な状態にしているのである.以前のDさんにはこの手段が提供されておらず,その状態でスタッフとのやりとりが行われていたのである.思考の外部化ができるようになったDさんは,自分が本当に求めていることは何なのか,スタッフに伝えたいメッセージは何なのかを紙に打ち出し,何度も見つめ,さらに時間をかけながら整理することができたのである.まさに,Dさんにとっては「自分との出会い」であった.一方,支援スタッフにとっては「ほんとうのDさんとの出会い」の始まりであった.

6.対象者をどう捉えるか

重い障がいがある人を支援しようとする人に求められる3つの視点(図9)を述べる.第一番目の視点は「観察者としての視点」である.私たちは対象者に最初に出会ったとき,様々な情報を受け取ることになる.この視点は対象者の全体像を捉える上でとても重要である.後述の二つの視点を捉えた上でも,時にはこの視点に立ち帰る必要があるように思う.

第二番目の視点は「対話者としての視点」である.対象者に接近し,目線の高さを合わせて向かい合い,対象者の要望に十分な時間をかけて耳を傾ける.

筆者は長い間,これら二つの視点で仕事をしてきたように思う.しかし,ある一人の障がいのある人と出会うことで,これらの視点の先にさらにもう一つの視点があることを気づかされた.

第三番目の視点は「共感者としての視点」である.対象者の世界を支援者の中でどこまで捉えられるかが大きな課題である. もしも,支援者自身が対象者の立場におかれたとしたら,ほんとうにその機器を使いたいと感じるかどうか.希望しないとしたら,どのような機器であってほしいかなど,支援者自身が想像力を働かせる必要がある.

実は筆者自身もあたかも障がいのある対象者の世界が見えているような錯覚に陥っていることにハッと気づかされた経験がある.国立療養所(現,国立病院機構)南九州病院に入院中の轟木敏秀氏(故人)があるとき筆者に向かって「僕のベッドに一度寝てみませんか」と語ったことがある.当時の彼は人工呼吸器を装着したまま一日中,天井を見て生活することを余儀なくされていた.彼の言いたかったことを解釈すれば「僕が見ている世界が見えていますか?」である7).

「観察者」の視点 「対話者」の視点

「共感者」の視点

図9 対象者を捉える3つの視点 4)

(イラスト 粟野あゆみ)

※図を描く上で文献5)6)を参考にした

7.今後どう取り組むか

進行性疾患がある場合,最終的には生命維持が大きな課題となる.生命維持にたいしては必ずしも直接的ではないが,呼び鈴(コール)を確保することが重要である7).とくに,いつでも人が呼べるという安心感は本人のみならず介護者の双方に精神的な支えとなる.また,たとえ重度の障がいがあろうとも,前述した補助具・機器を使いこなすことにより,いちいち介助者の手を煩わせることなく基本的な日常生活をこなすことが可能となる.これにより生活に自立性が生まれてくる.さらに一歩進んで,社会参加や創造的な活動や遊びを支援することも重要である.生きがいの創出である.以上の,(生命維持)−(生活)−(社会参加)といったそれぞれの場面で活用できる機器の整備が今後さらに進められていくことが望まれる.

図10 支援機器が果たす役割(概念図)

8.おわりに

医療技術の進歩により長期に渡る生命維持が可能となった.しかし,はっきりとした意識はありながらも,自己表現する手段を持たないまま病院のベッドの上で過ごすことを余儀なくされた人々は多い.患者さんは医療管理のもとにおかれた存在であることは否めないが,同時に一人の人間,一人の生活者であるという視点が医療側に欠如しているのではないかと感じることがある.様々な生活を支援する道具・機器を可能な限り活用することで,一人の生活者へ復帰することも不可能ではないと考えるものである.参考文献

1) 佐伯胖:「学ぶ」ということの意味,岩波書店,1995

2) 畠山卓朗:環境制御装置 -機種と適応-,脊椎脊髄ジャーナル,Vol. 4,No. 5,pp.367-371,1991

3) 畠山卓朗,他:障害者にやさしい電話機 -「ふれあいS」の仕様作成に参加して-,第6回リハ工学カンファレンス講演論文集,pp.445-448,1991

4) 畠山卓朗:自立支援のためのテクノロジー活用と今後の課題,Quality Nursing,Vol.9, No.9,pp.10-15,2003

5) J. J. Gibson: The Ecological Approach to Visual Perception, LEA,1979

6) 佐々木正人:アフォーダンス,新しい認知の理論,岩波書店(1994)

7) 畠山卓朗,轟木敏秀:重度身体障害者のための生活環境インタフェース-1入力操作方式電動ミラー・コントロール装置の開発-,第12回ヒューマン・インタフェース・シンポジウム前刷集,pp.139-144 ,1996

8) 畠山卓朗,小島 操,轟木敏秀,春日正男:ナースコールにおける人間性の回復,第12回リハ工学カンファレンス講演論文集,pp.297-300 ,1997

(第17回国際ALS/MNDシンポジウム関連イベント コミュニケーション・ワークショップ講演,2006/11/29 パシフィコ横浜)